FUJIFILM Finechemical News

化学者のつぶやき

【解ければ化学者】オリーブオイルの主成分の素はどれ?

【脂肪の素ってどんな分子? そして脂と油の差は?】

突然ですが、問題です!

オリーブオイルの主成分の素であるオレイン酸の構造はどれ?

さっそく正解と解説に移りましょう、と言いたいところですが、問題のすぐ下に答えを乗せてしまうと間違って答えを見てしまう恐れがあるので、少し間を挟みます。問題文に登場するような分子の構造を見せられても何が何だかわからない、という方のためジグザクした化学構造式の見方について解説しましょう。このジグザグ表記の中では、折れ曲がった部分や先端の部分が炭素原子 C に対応し、炭素に結合した水素原子 H は描かれていません。

では正解発表です。

オリーブオイルの主成分の素であるオレイン酸の構造はどれ?

正解は、長い炭素鎖を持ち、そしてその長い炭素鎖のなかに折れ曲がった炭素–炭素二重結合を持つ 3 番でした。選択肢に挙げた分子は 1番: 酢酸、2 番: ステアリン酸、3 番: オレイン酸、4 番: カフェインとなっていました。

この問題を解く鍵は、ズバリ 3 つです。すなわち、

- COOH という部分構造を持ち、長い炭素鎖を持つ分子は “脂肪酸” である

- 分子のサイズが大きいほど、化合物は固体になりやすい

- 脂肪酸が二重結合が持つと融点は低くなる傾向がある

順に説明しましょう。

COOH という部分構造を持ち、長い炭素鎖を持つ分子は“脂肪酸”である

化学物質の名は呪文のよう?

まずお話しするべきは化学物質の分類についてです。最近では、食品などに含まれる有効成分が商品のパッケージ表示されていることもあります。例えば、うまみ成分である “グルタミン酸” や、安眠やストレス解消の効果があるとされる GABA こと “ガンマ-アミノ酪酸” などなど。しかしそれらの化学物質の名前は、なんだか複雑な呪文のように聞こえるかもしれません。しかし実際にはある程度の命名のルールが決められており、化学者ならば名前を見ただけで化学物質の一部の化学構造を予想することができるのです。

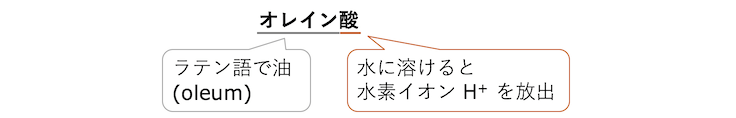

今回の問題になっているのはオレイン酸です。語尾 “酸” は紛れもなく酸性-アルカリ性の酸です。酸にもいろいろな定義がありますが、ここでは水に溶けたときに、水素イオン H+ を放出する物質を酸と考えてよいでしょう。ちなみにオレイン酸のオレインは、ラテン語で油を意味するそうです。

COOH は酸性の起源

選択肢に挙げた物質のうち 1–3 には、COOH という部分構造が見えます。

この COOH こそが酸性の起源になります。例えば 1 の化合物は酢酸と呼ばれ、水に溶けると酸性示します。そんなこと言われても、酢酸が酸性であることなんて、普段生きていて知る由もない? 実はその”酢”酸という名前が示す通り、酢酸はお酢に含まれているのです。そしてそのお酢の酸っぱさは、漢字通りその酸性に由来しているわけです。

話を一般的な有機化合物へと戻しましょう。COOH という部分構造を持つ有機化合物は、炭素 Carbon をアルファベット読みした “カルボン” に “酸” をつけて、“カルボン酸” と呼びます (Carbon の本来の英語読みはカーボンに近いやん!とは言わない約束です)。

酸性の基になる水素は COOH の水素だけ?

ところで。多くの有機化合物は炭素と水素でできています。水素原子は多くの有機化合物に含まれているにもかかわらず、酸性を示す有機化合物は一部だけです。この差は何でしょうか。実は、水素イオンになりやすい水素とそうでない水素が存在します。通常、炭素が水素を手放して水素イオンを放出することは珍しいんです。一方酸素に結合した水素は、比較的容易にイオンになります。実はこれが、ジグザグの構造式が便利な理由です。つまり、炭素に結合している水素は書かず省略することで、化学物質の性質にとって不要な部分構造をバッサリ省略しているわけです。

長い炭素鎖を持つカルボン酸は脂肪酸

COOH の構造を持つためカルボン酸に分類できるのですが、そのなかでも長い炭素鎖を持つカルボン酸は、特に脂肪酸とよばれます。というのも、COOH という末端構造の後ろに並んだ一続きの構造に、全く酸素などを含んでいません。これは、「その炭素鎖が全く酸化されていない」ことを意味します。言い換えるなら、これからその炭素鎖を酸化することでエネルギーをとりだすことができるのです。このことをもう少し日常的な言葉で表現するならば、「脂肪を燃焼(=酸化)するとたくさんのエネルギーが取り出せる」といえるのでしょう。脂肪酸という名称どおり脂肪酸は脂肪の構成要素なのです。

分子のサイズが大きいほど、化合物は固体になりやすい

しかし、炭素鎖の長いカルボン酸がアブラであることがわかっても、そのような選択肢が2 つあります。実は、この問題を解く鍵は、オレイン酸が液体のアブラ (油) であることです。

化合物は一般的に大きくなるにつれて融点が上がります。つまり、大きい分子は、多くの場合常温で固体です。その理由は、分子が大きくなると、分子同士が触れ合ってして惹かれ合う面積が広くなり、分子同士が身動きがとりにくくなるのです。つまり分子運動が凍って固体になりやすいのです。

脂肪酸が二重結合が持つと融点は低くなる傾向がある

ただし、オリーブオイルは液体ですよね? 「脂肪酸は長い炭素鎖を持つ」という先ほどの説明を踏まえると、アブラ (脂肪酸) は固体になるべきな気がします。

実は、分子そのものが大きくても、炭素同士が二本の手を使って結合し、炭素鎖が折り曲げられていると、常温で液体として存在できるのです。その理由は、実にシンプル。実は分子が固体として結晶化するときには、分子が規則正しく並ぶ必要があるのです。もしこのとき脂肪酸の炭素鎖のなかの炭素同士の結合の1つが二重結合ならどうなるのでしょうか。串カツを例に考えてみましょう。一本の串に刺された串カツ料理は、それぞれの具をクルクルと回すことができます、しかし、二本の串で刺された具 (例えばうなぎの蒲焼) は簡単には回すことができません。

これと同様に二重結合で繋がれた炭素同士の結合は簡単には回すことができず、がっちりと固定されているのです。その結果、選択肢 C の分子のように炭素鎖が二重結合によっていびつに折り曲げられて固定された分子は、規則正しく配列することが難しくなります。つまり固体として結晶化しにくく、室温付近でも液体なのです。

一本の手で結合している (鎖が単結合で構成されている) 場合は、鎖がクネクネと回ることができるので、鎖を一直線にすることで分子同士の触れ合いを最大化するとともに、分子の規則正しい並びを実現できます。その結果、室温付近で固体としてするわけです。

というわけで、液体の油であるオリーブオイルの主成分の素は、脂肪酸の一種であり (長い炭素鎖を持つカルボン酸)、その炭素鎖の内部に折れ曲がった二重結合を持っている C でした。

いかがでしたか?今回のクイズは、オリーブオイルの主成分の素がオレイン酸であることとオレイン酸の構造を知っていなくても、化学者ならば解けるように工夫していました。化学に馴染みのない人にとっては、化学の構造式なんてただの模様にしか見えないかもしれませんが、その模様から真の化学者はいろいろな情報を読み取ることができるんですね。化学の個々の知識を暗記するのは煩わしいのですが、ある程度知識が蓄積すると途端にその面白さがわかる、と私は思います。この化学クイズを通して、「化学って面白いよね」と思える日が来るように化学の雑学クイズを投稿できればなぁと考えています。

補足

問題文中でオレイン酸が「オリーブオイルの主成分の素」であると書いております。これは、実際には植物油や動物の脂など本来の主成分は、3 つの脂肪酸分子がグリセロールと呼ばれる物質と結合してできたトリグリセリドと呼ばれる物質だからです。そして、そのグリセリドに結合した脂肪酸の種類によって、油脂の融点などが変わります。したがって、より厳密にいうと「オリーブオイルは、オレイン酸を多く含むトリグリセリドが主成分」ということになります。

掲載記事について

本記事はWEBに混在する化学情報をまとめ、それを整理、提供する化学ポータルサイト「Chem-Station」の協力のもと、ご提供しております。

Chem-Stationについて